Der Streuobstanbau ist eine historische Wirtschaftsform. Der Begriff leitet sich von der verstreuten Anordnung hochstämmiger, robuster und wenig pflegebedürftiger Obstbäume ab. Streuobst-, insbesondere Apfelbäume, kommen in Gärten, am Ortsrand und in extensiv genutzten Wiesen vor, die weder gedüngt noch mit chemischen Mitteln behandelt werden. Heute sind diese Wiesen wieder häufiger anzutreffen. Aber wie kommt der Apfel in die Saftflasche?

Die optimale Vernetzung von Landschaft, Landwirtschaft und Wirtschaft ist nun auch ein politisch gewolltes Ziel, um den Menschen in einer intakten Umwelt Leben und Arbeiten zu ermöglichen und so die Rahmenbedingungen füreine gute Lebensqualität zu schaffen.

Die optimale Vernetzung von Landschaft, Landwirtschaft und Wirtschaft ist nun auch ein politisch gewolltes Ziel, um den Menschen in einer intakten Umwelt Leben und Arbeiten zu ermöglichen und so die Rahmenbedingungen füreine gute Lebensqualität zu schaffen.

Entsprechende Initiativen werden daher von den Behörden in Brüssel und Berlin auch finanziell unterstützt. So gibt es inzwischen viele Initiativen, z. B. bei den Landschaftspflegeverbänden, indenen das Thema Streuobst seit 1992 wieder einen Schwerpunkt bildet.

Dort wurden über 5.000 Streuobst- und insbesondere Apfelbäume neu gepflanzt. Die noch verbliebenen Restbestände aus früherer Zeit werden kartiert, um sie besonders schützen zu können.

Die alten, oft nicht oder nicht mehr bekannten Apfelsorten werden von Pomologen auf Wunsch der Grundstückseigentümer namentlich bestimmt und auf ihre Eignung für bestimmte Arten der Weiterverarbeitung überprüft, um sie einer optimalen Vermarktung zuführen zu können.

Neben seiner ökonomischen Bedeutung sind es auch kulturhistorische Gründe, die den Apfel so stark im Bewusstsein der Bevölkerung verankert haben.

Kleine Geschichte des Apfels

Kleine Geschichte des Apfels

Woher er wirklich ursprünglich stammt, konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden. Jedenfalls transportierten syrische Kaufleuteschon vor über 7.000 Jahren Äpfel vom Schwarzen ans Kaspische Meer und an den Nil.

Als die Römer nach Germanien kamen, kannten sie die Kunst des Pfropfens und Okulierens, sie kultivierten damit den Apfelanbau und brachten ihn auf ein zur damaligen Zeit erstaunlich hohes Niveau. Durch die römischen Legionäre kam die biblische Frucht nach Norden und verbreitete sich rasch über die mittelalterlichen Klöster und die Bauerngärten.

Seit dem 12. Jahrhundert gehörte der Reichsapfel neben Zepter und Krone zu den Insignien der Macht, und auch Schillers „Wilhelm Tell“ ist ohne den Apfel kaum vorstellbar.

In der Moderne begegnet uns die symbolträchtige Frucht ebenso auf Schritt und Tritt. Sie findet sich im täglichen Sprachg-brauch als Aug- oder Zankapfel, als Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt oder in den man gelegentlich beißen muss, auch wenn er sauer ist.

Eines der größten Computerunternehmen der Welt hat den Apfel zum Markenzeichen gemacht und auch New York wird liebevoll „the big apple“ genannt.

Quelle der Gesundheit „An apple a day keeps the doctor away“, sagen die Briten und dokumentieren so eindrucksvoll ihr Vertrauen in den Apfel als wertvolles, natürliches Nahrungs- und Heilmittel.

Gesunder Apfel

In der Tat ist der Apfel eines der vitalstoffreichsten Gewächse, die wir kennen.Er enthält über 20 wichtige Mineralien und Spurenelemente, z. B. Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen.

Zudem versorgt erden menschlichen Organismus mit wertvollen Vitaminen des B-Komplexes, mit Provitamin A, Vitamin C und ist reich an Ballaststoffen.

„Der Apfel als Quelle der Gesundheit“, sagt G. Ulmer in einer von ihm verfassten Broschüre, „reduziert das Gewicht, reguliert den Stoffwechsel, senkt den Cholesterinspiegel, saniert den Darm und beugt dem Herzinfarkt vor“.

Zudem sind Äpfel kalorienarm, enthalten kaum Eiweiß oder Fett und sind so auch gut für die schlanke Linie.

Der Apfel verdient also uneingeschränkt das Prädikat „ernährungsphysiologisch besonders wertvoll“.

Bei den Anbaumethoden wird zwischen Plantagen-, Streuobst- und Gartenanbau unterschieden. Beim Plantagenanbau werden die auf engem Raum angepflanzten, niedrigen Gehölze gedüngt, geschnitten und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, wodurch die Ernten ertragreicher sind und auch rationeller geerntet werden kann.

Beim Streu- und Gartenobstanbau, so wieer z. B. in Baden-Württemberg, in Bayern oder im „Alten Land“ bei Hamburg noch relativ stark vorhanden ist, kommen die Früchte unbehandelt in den Verkehr.

Vom Apfel zum Saft

Vom Apfel zum Saft

Ein Großteil der Apfelernte gelangt bei uns nicht als Tafelobst auf den Markt, sondern geht zur Weiterverarbeitung in die Lebensmittelindustrie.

Dort begegnet uns der Apfel in den vielfältigsten Erscheinungsformen, z. B. als Mus, Gelee, Most, Wein, Schnaps oder sogar als Sekt.

Geschätzt wird auch Apfelessig als bewährtes Hausmittel.

Die mit Abstand größte Bedeutung unter den Apfelgetränken hat der Apfelsaft. Er ist damit Deutschlands meist getrunkener Fruchtsaft.

Dabei wird der Durst auf Bio-Qualität, auch bei Fruchtsäften und insbesondere beim Apfelsaft – klar oder naturtrüb –bei gesundheitsbewussten Verbrauchern immer größer.

Hier sind es gerade die Mostäpfel aus kontrolliert ökologischem Anbau, die auf den Streuobstwiesen geerntet werden und sich gut zur Saftherstellung eignen.

Hier sind es gerade die Mostäpfel aus kontrolliert ökologischem Anbau, die auf den Streuobstwiesen geerntet werden und sich gut zur Saftherstellung eignen.

Neben dem Apfelsaft selbst hat auch Apfelschorle eine große Bedeutung erlangt. Neuerdings werden auch Apfelmischgetränke mit besonders aparter Geschmacksnote, z. B. Apfel-Birnensaft, Apfel-Kirschsaft, Apfel-Orangensaft oder Apfel-Zitronensaft geschätzt.

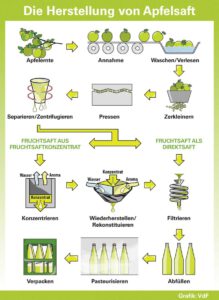

In den Keltereien werden während der Apfelernte, etwa Mitte September bis Mitte Oktober, die angelieferten Äpfel auf ihre Eignung zur Weiterverarbeitung geprüft.

Anschließend werden sie gewaschen und sortiert. Weiter geht es zur Mühle, wo sie zum Maischebrei verarbeitet werden, aus dem dann in großen Pressen Apfelsaft gewonnen wird.

Hierbei entsteht zunächst naturtrüber Apfelsaft. Soll daraus klarer Apfelsaft hergestellt werden, muss der Saft nach einer kurzen Ruhepause zentrifugiert und gefiltert werden.

Hierbei entsteht zunächst naturtrüber Apfelsaft. Soll daraus klarer Apfelsaft hergestellt werden, muss der Saft nach einer kurzen Ruhepause zentrifugiert und gefiltert werden.

Um den Apfelsaft haltbar zu machen, wird er kurz vor der Abfüllung erhitzt bzw. „pasteurisiert“.

Um 1 Liter Apfelsaft zu gewinnen, benötigt man etwa 1,5 kg Äpfel.

In unserem Rezeptarchiv finden Sie viele Rezepte mit dem Apfel.

Fotos: VdF Verband der Fruchtsäfte / G&R-Redaktionsarchiv / Heike Sievers / Annemarie Heinrichsdobler